Julius Reubke (1834~1858): The 94th Psalm, Sonata for Organ, c-minor

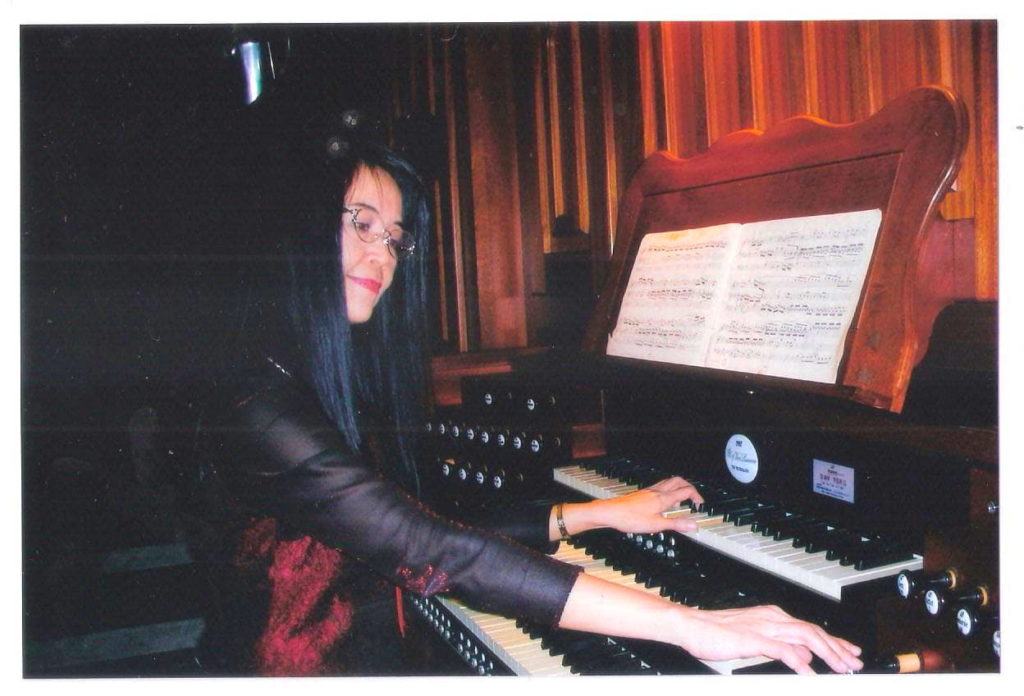

台灣著名管風琴演奏家林麗卿目前為國立台北藝術大學音樂系副教授。德國國立慕尼黑音樂院 (Hochschule für Musik und Theater München) 畢業,主修管風琴。德國國立德特摩音樂院(Staatliche Hochschule für Musik Detmold) 獲大鍵琴藝術文憑及管風琴最高演奏文憑 (Konzertexamen)。

林老師鑽研著名西方作曲家的經典作品,與本刊的讀者們分享她的獨特詮釋,其具體分析的樂曲理解與音樂意義,必定讓大家讀後受益匪淺。

I

羅伊布克是十九世紀德國傑出的作曲家與鋼琴家,於1834年3月23日誕生在薩森安豪邦 (Sachsen-Anhalt) 的豪斯奈朵夫 (Hausneindorf, 鄰近世界文化遺產–克懷德林堡Quedlinburg),父親是管風琴及鋼琴製造師,羅伊布克在1858年6月3日逝世於比利尼茲 (Pillnitz,近德勒斯登Dresden),享年才二十四。

才氣縱橫的羅伊布克曾就讀於柏林音樂院,並在威瑪 (Weimar) 受教於音樂大師李斯特 (Franz Liszt),很遺憾英年早逝。羅伊布克遺留作品並不多,較著名的有《c小調管風琴奏鳴曲》以及《降b小調鋼琴奏鳴曲》,均頗受其恩師李斯特 (尤其是鋼琴奏鳴曲) 之影響。羅伊布克的《c小調管風琴奏鳴曲》與李斯特《b小調鋼琴奏鳴曲》樂曲一開始之旋律、模式與涵義,可說異曲同工。

《c小調管風琴奏鳴曲》是以同一個主題貫穿了全曲,開場由腳鍵盤所彈出之主旋律,在熱烈的快板或輕柔的慢板亦幾乎處處可聞,甚至作為賦格之主題,而樂曲即將結束時,最後一次主題之增值再現,更顯露出其火爆壯烈之面貌。

II

各時期之管風琴奏鳴曲樂風迥異。巴赫的六首管風琴三重奏鳴曲,皆以兩手彈奏不同的鍵盤,腳鍵盤則負責第三聲部,且幾乎都以義大利協奏曲形式完成 (快 – 慢 – 快,三個樂章),聲部透澈清朗,曲風優雅怡人。

至於浪漫派作曲家孟德爾頌之六首管風琴奏鳴曲,則顯然都受到巴赫之影響,其中尤以第六首《d小調奏鳴曲,Op. 65/6》最為著名。較特別的是,它的第一樂章是以「主題與變奏」之曲式寫成的,主題乃源自聖詠旋律「我們在上天的天父」。而中間的樂章是嚴謹的四聲部賦格,末樂章則轉為大調,且換了新的主題,最後溫馨地結束了全曲。

二十世紀之管風琴奏鳴曲則具另番風貌,如德國作曲家蓋茨蒙 (Harald Genzmer, 1909~2007) 之作品。蓋茨蒙是興德密特 (Paul Hindemith, 1895~1963) 的作曲高徒,作品深受其師的影響,其管風琴奏鳴曲第二號 (1956年作),並無明確調性,作曲手法異常自由,即興樂段屢屢浮現,對位技巧亦不缺,類似電腦音樂之音效亦穿插於終樂章,也在多處特意加重腳鍵盤獨奏之份量。

III

《c小調管風琴奏鳴曲》無庸置疑是自巴赫以降至雷格 (Max Reger, 1873~1916 ) 之間的重要經典管風琴作品之一,其艱深技巧已超過十九世紀大部份管風琴曲,甚至超過其恩師李斯特。本曲靈感是來自詩篇第九十四篇:「人類的審判者上帝」,全曲分為三個樂章,而三個樂章的主題都源自同一樂思。

本曲之首樂章導引,一開始由腳鍵盤主旋律引領,再經由甚緩板 “Larghetto” 之過渡,銜接到熱烈的快板,此則由第一聲部的主旋律配以雄厚帶勁的和弦,並頻頻地呈現出,和開頭腳鍵盤主旋律同一之樂想。次樂章則以單純的手鍵盤旋律緩慢地揭開序幕,最高聲部的主旋律輕柔吟唱,仍延續與樂曲起始相同的樂念。即使是終樂章之賦格主題,樂曲起始之樂思仍不可或缺,且逐次加重再現。(待續)

*本文版權屬林麗卿副教授,未經允許請勿轉載!