Max Reger (1873~1916): Phantasie und Fuge über den Namen BACH Op. 46

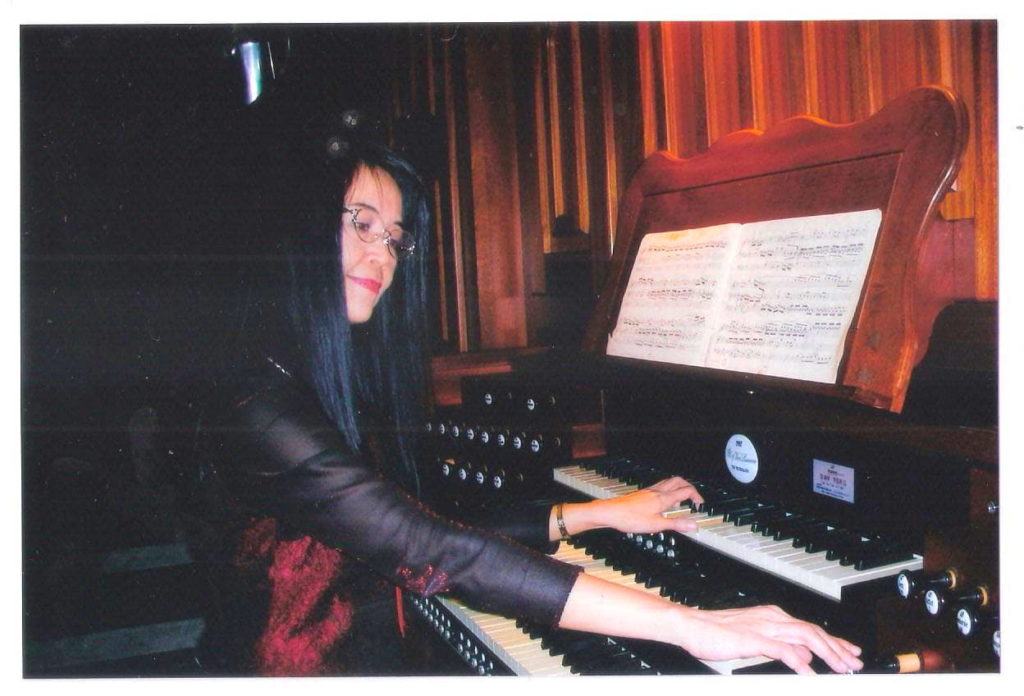

台灣著名管風琴演奏家林麗卿目前為國立台北藝術大學音樂系副教授。德國國立慕尼黑音樂院 (Hochschule für Musik und Theater München) 畢業,主修管風琴。德國國立德特摩音樂院(Staatliche Hochschule für Musik Detmold) 獲大鍵琴藝術文憑及管風琴最高演奏文憑 (Konzertexamen)。

林老師鑽研著名西方作曲家的經典作品,與本刊的讀者們分享她的獨特詮釋,其具體分析的樂曲理解與音樂意義,必定讓大家讀後受益匪淺。

I

雷格是德國著名管風琴作曲家,於1873年誕生在北巴伐利亞菲希德爾山脈 (Fichtel-gebirge) 的小村莊布蘭德 (Brand),1916年逝世於萊比錫 (Leipzig)。早期曾居住於Weiden (Oberpfalz,位於巴伐利亞邦),這也是雷格音樂教育啟蒙之地。求學時期曾師事胡果‧黎曼 (Hugo Riemann, 1849~1919, 是德國著名的音樂史學家及教育家),在這段期間,雷格已創作了不少作品,爾後,他遷居慕尼黑以及萊比錫、麥寧根 (Meininge) 等地,致力於教學與創作。

除了合唱曲、管弦樂、室內樂之外,雷格主要創作幾乎都是管風琴作品。也因其經典創作,使得巴赫以降的管風琴音樂,幾達藝術頂峰。雷格豐富多產的管風琴作品 (幾乎多達兩百首),多數受到巴赫之影響,其音響之泉源亦來自Brahms, Liszt, Mendelssohn-Bartholdy……等作曲家。雷格喜愛以傳統巴洛克常見之曲式如:幻想曲、觸技曲、夏康舞曲、帕薩卡利亞舞曲……來創作多元樂曲。

II

雷格之作品第四十六號,是以巴赫之名「B-A-C-H」四個音為動機所作之幻想曲與賦格,譜寫於Weiden時期,大約在1900年早春完成。本曲是專為演奏會而寫的大型管風琴樂曲,相較於他在1900年9月所作之宗教音樂 《三首聖詠前奏曲,作品第52號》,這首《以 ”BACH” 之名所作之幻想曲與賦格》則是世俗的,也是典型的交響化管風琴音樂。

這時期之管風琴製造相當蓬勃,且多已偏向巨型之管風琴,有些音栓編制甚至極為浩繁,超越了交響樂團。李斯特與雷格是創作此類交響化管風琴音樂之重要代表。而在法國亦有不少作曲家譜寫交響化的管風琴音樂,較為著名的有:魏道爾 (Widor)、維耶恩 (Vierne)、杜普瑞 (Dupré)、杜呂弗雷 (Duruflé)……等。

雷格應他母親之心願,將這首《以 ”BACH” 之名所作之幻想曲與賦格》獻給管風琴家藍貝格,藍貝格 (J. von Rheinberger, 1839~1901) 是德國著名的管風琴作曲家、演奏家以及教育家,長年居住在慕尼黑。當年藍貝格初閱本曲樂譜之時,由於本曲彈奏難度頗高,竟然曾質疑,是否有人能夠彈奏這首艱難樂曲。

III

“BACH” 四個德文音名,即「降B-A-C–B」四個音,此短短四個音卻是作曲的極佳動機,以此動機作曲的音樂家不乏其人,除了巴赫本人 (《賦格的藝術》之Contrapunctus XIV) 之外,尚有Schumann, Liszt, C. Ph. E. Bach……等。

這首作品的幻想曲氣勢磅礡,主題明確清晰,和聲豐富音響多變。由於主題之特性,因而展現出多處半音進行之旋律,樂音堆疊厚實,層次分明。節奏則採最簡單以致極繁密複雜,部份樂段聲部層疊渾厚,挑戰音栓設定處理之高難度。

幻想曲開始的主題,非常具有排山倒海之氣勢,樂意縱橫,奔放自如。由「降B-A-C–B」簡明動機所形成的主題,頻頻地以模仿、模進之手法再現,精簡的主題非常明顯,而且貫徹全曲,不論是在幻想曲或賦格中,這四個音都清晰可聞。每次主題出現時,都有多樣化的對聲部,而總是以「降B-A-C–B」四個音為骨幹。幻想曲結束時,主題隆重再現,千管齊奏雷霆萬鈞。

IV

IV

賦格以靜寂的慢板開場,仍是以 ”B. A. C. H.”「降B-A-C–B」四個音擴展成賦格主題,由緩慢至快速,循序層疊堆砌,隨後漸急促地,導入五聲部雙重賦格之主題,在此亦巧妙地運用了逆行、反向、增值、減值……等高超的對位技巧,兩個主題最終結合在一起,總是以「降B-A-C–B」四個音為主幹,漸增推進而至高潮,終於讓第一主題以雙聲部六度進行,第二主題則以雙聲部三度 (十度) 進行,兩個主題重疊推進,不斷的加厚超越而至頂端。就在即將結束之時,和幻想曲一開始相似之音型再次盛大登場,更加上第二個賦格主題之迫切急進,就此逼近尾聲,結束時有如凱旋般歡聲雷動。

*本文版權屬林麗卿副教授,未經允許請勿轉載!